as Ziel, Rechnungseingangsdokumente vollautomatisch zu verarbeiten, ist ein häufig adressierter Anspruch auf unseren Veranstaltungen – bleibt in der Praxis jedoch bislang die Ausnahme. 2025 könnte das Jahr sein, in dem sich diese Situation grundlegend verändert. Die Einführung der E-Rechnungspflicht, der zunehmende Effizienz- und Resilienzdruck in den Finanzabteilungen sowie die technologische Reife von KI-Systemen sorgen für neue Dynamiken. In diesem Kontext rückt die Dunkelbuchungsquote verstärkt in den Mittelpunkt: als betriebswirtschaftlicher Indikator für die Reife und Steuerbarkeit automatisierter Prozesse.

Die aktuelle KPMG-Studie zur „Digitalisierung im Rechnungswesen 2024/2025“ liefert hierzu einen klaren Befund: 91 % der befragten Unternehmen stufen die Dunkelbuchung als relevant oder sehr relevant für ihre Digitalisierungsstrategie ein. Gleichzeitig sehen sich lediglich 14 % in einem hohen Reifegrad. Diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Umsetzung ist bezeichnend – und bildet einen Schwerpunkt der Diskussion auf dem kommenden Shift/Finance Purchase-to-Pay FORUM am 14. Mai.

Dabei geht es um zentrale Fragestellungen: Wie lässt sich Dunkelbuchung als strategisches Ziel konkret operationalisieren? Welche Technologien sind Treiber, welche Strukturen notwendige Voraussetzung? Und wie gelingt der Übergang von punktueller Automatisierung zu einem ganzheitlich gesteuerten Rechnungsprozess? In diesem Beitrag bereiten wir die wichtigsten Erkenntnisse auf und benennen die offenen Punkte, die 2025 diskutiert und entschieden werden müssen.

Warum die Dunkelbuchungsquote zum strategischen Steuerungsindikator wird

Die aktuelle Diskussion rund um Automatisierung und KI ist voller Versprechen – doch im Rechnungswesen prallen diese Entwicklungen häufig auf die Realität historisch gewachsener Prozesse, fragmentierter Systemlandschaften und manueller Sonderlösungen. Gerade deshalb lohnt sich ein gezielter Blick auf die Dunkelbuchung: Sie steht wie kaum ein anderes Konzept für den Anspruch, die Rechnungsverarbeitung durchgängig, digital und steuerbar zu gestalten.

Im folgenden Abschnitt zeigen wir, warum die Dunkelbuchungsquote mehr ist als eine technische Zielmarke. Sie wird 2025 zum strategischen Steuerungsindikator – für Prozessreife, Effizienz und Zukunftsfähigkeit im P2P-Umfeld.

Was wird unter der Dunkelbuchung verstanden?

Die KPMG-Studie macht deutlich: Zwar geben 91 % der befragten Unternehmen an, die Dunkelbuchung als strategisch wichtig einzuschätzen, doch nur 14 % sehen sich bereits auf einem hohen Reifegrad. Ganze 55 % der Unternehmen haben noch keinen systematischen Einstieg gefunden oder befinden sich erst in einer frühen Umsetzungsphase.

Besonders stark zeigt sich dieser Rückstand im Mittelstand. Häufig fehlt es an Ressourcen, klaren Zuständigkeiten und einer integrierten Systemarchitektur. Die vier größten Hürden laut Studie: mangelnde Qualität und Standardisierung der Stammdaten, fragmentierte IT- und Prozesslandschaften, fehlende End-to-End-Verantwortung sowie ein zu enger Automatisierungsansatz, der sich auf Einzelschritte beschränkt.

Diese Diskrepanz zwischen strategischem Anspruch und operativer Realität markiert den Ausgangspunkt einer entscheidenden Diskussion: Was braucht es, um Dunkelbuchung nicht nur als Ziel, sondern als operativ umsetzbaren Standard im Rechnungswesen zu etablieren?

Eine Lücke zwischen Anspruch und Umsetzung

Die aktuelle KPMG-Studie macht deutlich, dass die Dunkelbuchung in der strategischen Zielsetzung vieler Unternehmen zwar angekommen ist, in der operativen Umsetzung aber weiterhin große Lücken bestehen. Zwar geben 91 % der befragten Unternehmen an, das Thema als relevant oder sehr relevant einzuschätzen, doch nur 14 % sehen sich selbst auf einem hohen Reifegrad. Ganze 55 % der Unternehmen haben noch keinen systematischen Einstieg gefunden oder befinden sich erst in einer sehr frühen Phase der Umsetzung.

Besonders auffällig ist die Situation im Mittelstand: Hier fehlt es häufig an Ressourcen, klaren Zuständigkeiten und einer durchgängigen Systemarchitektur. Die Studie benennt vier zentrale Hindernisse: eine mangelnde Qualität und Standardisierung der Stammdaten, fragmentierte IT- und Prozesslandschaften, fehlende End-to-End-Verantwortung über die gesamte P2P-Kette hinweg sowie ein zu eng gefasster Automatisierungsansatz, der sich auf Einzelschritte anstatt auf ganzheitliche Prozessautomatisierung konzentriert.

Diese Diskrepanz zwischen strategischer Zielsetzung und operativer Umsetzbarkeit bildet den Ausgangspunkt für eine dringend notwendige Diskussion: Was braucht es, um Dunkelbuchung im Rechnungswesen nicht nur als Ziel, sondern als gelebte Praxis zu etablieren?

Treiber des Bedeutungszuwachses: Regulatorik, Effizienzdruck und neue KI-Fähigkeiten

Die steigende Relevanz der Dunkelbuchung wird durch drei zentrale Entwicklungen begünstigt:

Erstens: Die regulatorische Entwicklung. Mit der ab 2025 geltenden E-Rechnungs-Pflicht entsteht ein gesetzlich verankerter Rahmen, der die digitale Standardisierung der Eingangsrechnungen vorantreibt. Die verpflichtende Strukturierung schafft eine wichtige Basis für Automatisierung und fördert zugleich die Akzeptanz in den Organisationen.

Zweitens: Der zunehmende Effizienz- und Resilienzdruck. Angesichts wachsender wirtschaftlicher Unsicherheiten und steigender Anforderungen an Geschwindigkeit und Skalierbarkeit setzen viele Unternehmen auf radikale Effizienzmaßnahmen. Dunkelbuchung verspricht hier unmittelbare Vorteile: weniger personelle Abhängigkeit, verkürzte Durchlaufzeiten und höhere Transparenz.

Drittens: Technologischer Fortschritt durch KI. Neue KI-gestützte Tools erweitern die Möglichkeiten zur Automatisierung erheblich. Generative und analytische Modelle können unvollständige oder fehlerhafte Rechnungen kontextuell interpretieren, Buchungsvorschläge generieren und bei Ausnahmen automatisierte Entscheidungen vorbereiten. Damit lässt sich ein deutlich größerer Teil der Rechnungen automatisch verarbeiten – robuster und flexibler als bisher möglich.

Wichtige Hebel bei der Diskussion um die Dunkelbuchungsquote

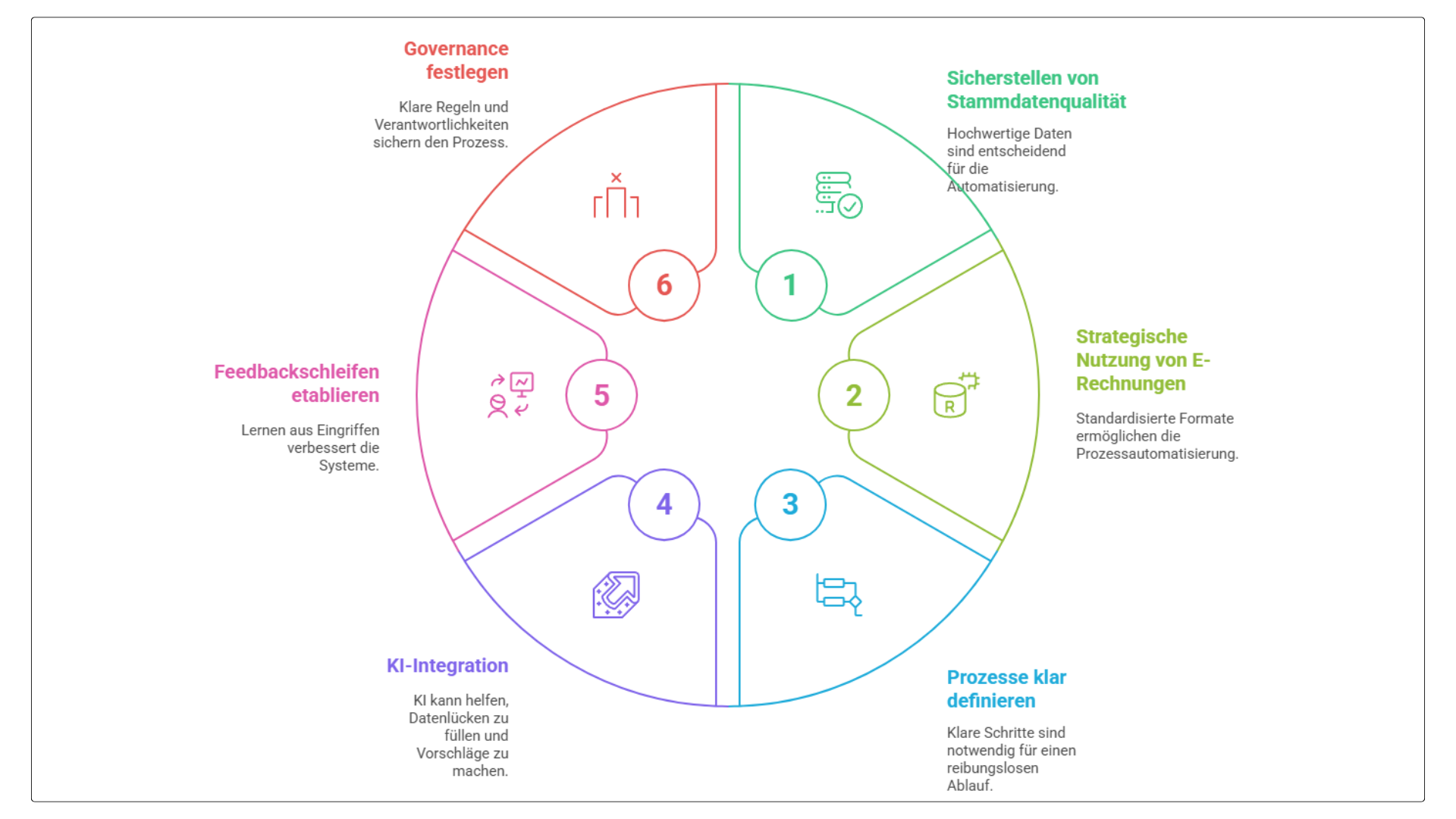

Wenn Unternehmen die Dunkelbuchung nicht nur als Ziel, sondern als realistischen Umsetzungspfad begreifen wollen, braucht es eine klare Priorisierung zentraler Erfolgsfaktoren. Auf Basis der aktuellen Studienlage und unserer Diskussionen in der Shift/Finance Community lassen sich folgende Hebel als besonders wirkungsvoll identifizieren:

- Stammdatenqualität konsequent sichern

Automatisierte Buchungsprozesse stehen und fallen mit der Qualität der Daten. Nur wenn Kreditorenstammdaten, Kontierungslogiken und Freigabematrizen vollständig, aktuell und systemisch harmonisiert vorliegen, lässt sich eine Dunkelbuchung zuverlässig realisieren. - E-Rechnungsformate strategisch nutzen

Die E-Rechnungspflicht allein reicht nicht aus – entscheidend ist der operative Umgang mit strukturierten Formaten wie XRechnung, ZUGFeRD oder EN 16931. Diese Standards ermöglichen ein einheitliches Datenmodell und schaffen die Grundlage für durchgängige Prozessautomatisierung. - Prozesse durchgängig und klar definieren

Dunkelbuchung erfordert Klarheit im gesamten Purchase-to-Pay-Prozess: vom Bestellbezug über Wareneingangsbestätigungen bis zur Zahlungsfreigabe. Nur wenn alle Prozessschritte abgestimmt sind, können Regelwerke greifen und Automatismen greifen. - KI gezielt in die Prozesse einbinden

Generative KI bietet neue Möglichkeiten, auch unvollständige oder fehlerhafte Informationen zu interpretieren. Sie kann kontierungsrelevante Informationen automatisch ergänzen, Abweichungen bewerten und Buchungsvorschläge generieren – vorausgesetzt, sie ist sinnvoll trainiert und eingebettet. - Lernmechanismen und Feedbackschleifen etablieren

Systeme, die nicht aus Korrekturen lernen, bleiben statisch. Deshalb braucht es Feedbackschleifen aus manuellen Eingriffen, die genutzt werden, um Algorithmen weiterzuentwickeln und Prozessregeln zu schärfen. Dunkelbuchung ist ein lernender Prozess. - Governance und Verantwortlichkeiten klar regeln

Automatisierung erfordert klare Spielregeln: Ab welchen Schwellenwerten darf gebucht werden? Wer greift bei Ausnahmen ein? Welche Kontrollmechanismen sichern den Prozess ab? Ohne ein tragfähiges Governance-Modell bleibt Dunkelbuchung ein theoretisches Konstrukt.

Fazit und offene Diskussionspunkte

Die Dunkelbuchung ist weit mehr als nur ein weiteres Digitalisierungsprojekt. Sie markiert den Übergang von reaktiver Prozessoptimierung zu einer neuen Stufe proaktiver Steuerungsfähigkeit im Rechnungswesen. Wer es schafft, sie konsequent umzusetzen, baut nicht nur Bürokratie ab – sondern schafft die Grundlage für Tempo, Transparenz und Belastbarkeit in Zeiten multipler Herausforderungen.

Doch der Weg dorthin ist kein Selbstläufer. Hinter dem nüchternen Begriff verbergen sich tiefgreifende Veränderungen: Systeme müssen sprechen lernen, Prozesse müssen sich anpassen, Mitarbeitende müssen Vertrauen in neue Automatismen entwickeln. Es geht um weit mehr als Technologie – es geht um Haltung, Strukturen und ein neues Verständnis von Verantwortung im Finanzprozess.

Im Rahmen des Shift/Finance Purchase-to-Pay FORUMs am 14. Mai wollen wir genau das diskutieren: Wo stehen wir wirklich? Welche Barrieren sind technischer Natur – und welche kulturell? Und wie gelingt es, Dunkelbuchung vom Sonderfall zur Regel zu machen?

Dabei stehen für uns unter anderem diese Fragen im Raum:

- Wie lassen sich KI-gestützte Automatisierung und menschliche Kontrollbedarfe sinnvoll einsetzen und ausbalancieren?

- Welche Voraussetzungen und Veränderungen braucht es, um die Dunkelbuchung flächendeckend umzusetzen?

- Welche Rolle spielen kulturelle, organisatorische und prozessuale Faktoren?

- Und was ist ein realistischer Zielwert für die Dunkelbuchungsquote – und wie wird er strategisch gemessen?

Klar ist: Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Wir freuen uns auf den Austausch – in unserer LinkedIn Gruppe und online bei der Konferenz im Mai.

Wir legen großen Wert auf sachliche und unabhängige Beiträge. Um nachvollziehbar zu machen, unter welchen Rahmenbedingungen unsere Inhalte entstehen, geben wir folgende Hinweise:

- Partnerschaften: Vorgestellte Lösungsanbieter können Partner oder Sponsoren unserer Veranstaltungen sein. Dies beeinflusst jedoch nicht die redaktionelle Auswahl oder Bewertung im Beitrag.

- Einsatz von KI-Tools: Bei der Texterstellung und grafischen Aufbereitung unterstützen uns KI-gestützte Werkzeuge. Die inhaltlichen Aussagen beruhen auf eigener Recherche, werden redaktionell geprüft und spiegeln die fachliche Einschätzung des Autors wider.

- Quellenangaben: Externe Studien, Daten und Zitate werden transparent kenntlich gemacht und mit entsprechenden Quellen belegt.

- Aktualität: Alle Inhalte beziehen sich auf den Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Spätere Entwicklungen können einzelne Aussagen überholen.

- Gastbeiträge und Interviews: Beiträge von externen Autorinnen und Autoren – etwa in Form von Interviews oder Gastbeiträgen – sind klar gekennzeichnet und geben die jeweilige persönliche Meinung wieder.